En los últimos días hemos sido testigos de cómo el gobierno federal presume con una sonrisa de oreja a oreja las cifras más recientes del Inegi: 13 millones 400 mil personas habrían dejado la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

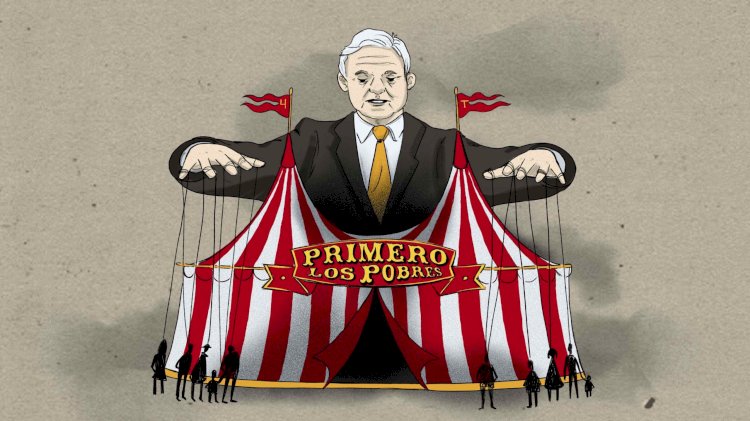

El número es impresionante, casi milagroso, y sirve como combustible para la maquinaria propagandística que busca dejar la impresión de que México vive una transformación social sin precedentes.

Los análisis independientes ya detectaron que para la más reciente medición del Inegi sobre pobreza, se modificaron los criterios: redujeron los indicadores; es decir, el listón se colocó más abajo.

Pero detrás de este dato triunfalista hay una verdad incómoda: la pobreza no se erradica repartiendo dinero. Ese modelo, lejos de resolver el problema, lo cronifica y en muchos casos lo agrava.

La estrategia del actual y anterior gobierno ha sido clara: ampliar programas de transferencias monetarias directas a sectores específicos. Esto da un alivio temporal, es cierto, y para las familias receptoras significa una bocanada de aire frente a la carestía.

Sin embargo, confundir un respiro momentáneo con la superación de la pobreza es una mentira peligrosa. Un hogar puede recibir mil, 2 mil o incluso 3 mil pesos mensuales, pero si la inflación devora ese ingreso, si los alimentos suben cada semana, si las medicinas no están disponibles, si la escuela pública no garantiza calidad y si la vivienda sigue en malas condiciones, entonces esa familia sigue atrapada en la pobreza, aunque las cifras oficiales digan lo contrario.

El problema se agrava cuando entendemos de dónde salen estos números. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), tras cambios legales, ahora está plenamente integrado a la estructura gubernamental.

Antes existía el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un organismo independiente especializado en evaluar con rigor científico el impacto de las políticas sociales. Hoy ese contrapeso ha desaparecido. Resultado: el gobierno es juez y parte, elabora las cifras y después las presume como si fueran un reconocimiento externo.

Y hay más: los análisis independientes ya detectaron que para esta medición se modificaron los criterios. Se redujeron los indicadores con los que se mide la pobreza. Esto, en términos simples, significa que el listón se colocó más abajo. Es como si en el sistema educativo bajamos la calificación mínima aprobatoria de seis a cuatro y después presumimos que “bajó el número de reprobados”. La estadística mejora, pero la realidad no.

Además, el estudio se centra casi exclusivamente en el ingreso monetario. Si alguien recibe una transferencia de un programa social, de inmediato puede pasar de “pobre” a “no pobre” en los registros, aunque su calidad de vida no haya cambiado un ápice. Esto ignora otras dimensiones de la pobreza: acceso a salud, alimentación nutritiva, vivienda adecuada, empleo formal, seguridad social y estabilidad económica.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión Europea entienden que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Por eso distinguen entre pobreza relativa, severa, alimentaria, sanitaria, de vivienda o incluso pobreza subjetiva. Medir únicamente el ingreso es simplificar en exceso un problema que es profundo y complejo.

Pero el asistencialismo tiene un objetivo político que no hay que perder de vista: fomentar la dependencia del ciudadano hacia el gobierno. Si millones de familias dependen cada mes de una transferencia para sobrevivir, esas familias se convierten en un capital electoral cautivo. Y así, el dinero que debería invertirse en desarrollo productivo, educación, salud e infraestructura, se destina a sostener una base de apoyo político.

Esto no es nuevo. En América Latina, numerosos gobiernos han usado este modelo: subsidios perpetuos que alivian momentáneamente el hambre, pero nunca construyen un camino real hacia la autosuficiencia. El resultado siempre es el mismo: generaciones enteras atrapadas en la precariedad, sin herramientas para salir adelante por sí mismas.

Un país que se conforma con repartir dinero en lugar de generar empleo formal bien pagado está condenado a la mediocridad económica. La verdadera salida de la pobreza pasa por el desarrollo productivo, por una política industrial que genere riqueza, por un sistema educativo de calidad que prepare a la población para competir en un mundo cada vez más exigente, y por servicios públicos robustos que garanticen salud y seguridad social universales.

El asistencialismo masivo, cuando se convierte en la política central de un Estado, se transforma en un lastre. Mantiene vivas las condiciones de pobreza para justificar su propia existencia. Es un círculo vicioso: se reparte dinero porque hay pobres, y hay pobres porque lo único que se les da es dinero.

Mientras tanto, el discurso oficial se aferra a las cifras como si fueran una verdad absoluta. Pero la realidad se mide en la calle, no en los informes. Pregúntele a cualquier familia si hoy vive mejor que hace seis años y la respuesta será más reveladora que cualquier boletín gubernamental.

La pregunta es simple: ¿Queremos un México que viva de dádivas o un México que no necesite dádivas para vivir? La respuesta también debería ser simple, pero exige valentía política.

Y esa valentía no se ve en un gobierno que prefiere mantener a la gente agradecida, en lugar de darle las herramientas para ser libre.

No, la pobreza no ha disminuido y el pueblo debe asumir con claridad y objetividad el tema, debe entender que una cosa es la propaganda oficialista, otra los datos presentados y algo muy distinto la realidad, no debe dejarse engañar con estos datos amañados, debe proponerse dar la lucha en serio para transformar su situación, debe organizarse y junto a sus vecinos y hermanos de clase conquistar el poder político y tomar las riendas del país.

Pregunto a mis estimados lectores: ¿Ustedes ya salieron de la pobreza?

0 Comentarios:

Dejar un Comentario